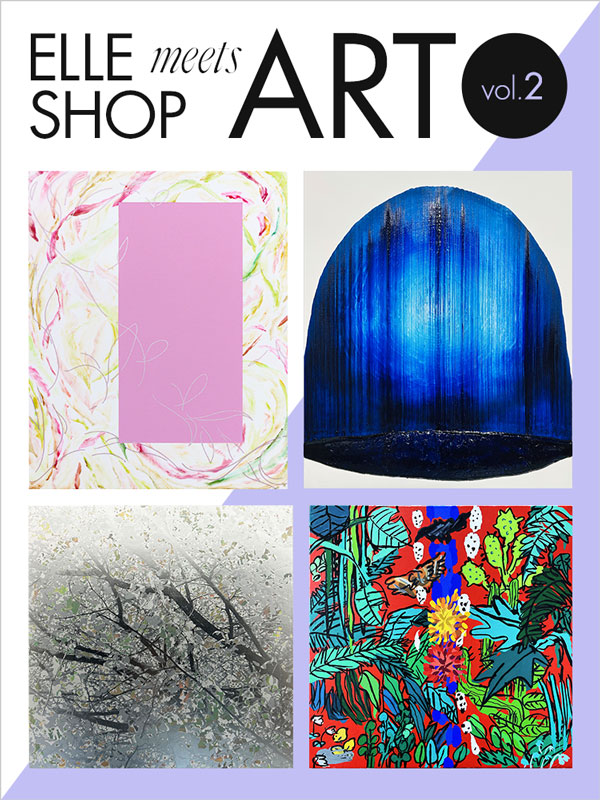

ELLE SHOPでアートが買える! 第二弾のテーマは「新しい風景」

近頃は自分が着る服だけじゃなくてライフスタイルを豊かに彩るアート作品が気になる……そんな皆さまに向けて、ELLE SHOPでは待望のアート作品を販売。12月23日からスタートした第二弾のテーマは、「新しい風景」。京都芸術大学の椿昇先生キュレーションにより、コレクターにも既にファンの多い、ELLEも注目の若手アーティスト5名がラインナップ!

Vol.2テーマ「新しい風景」について

キュレーションを手掛けた椿昇先生のコメント 「今回登場する5名はいわばキャリア組。一定の成功を収めて、様々な場所にコレクションされています。彼らが冒険者として新しい風景を見て、マルコ・ポーロのように持ち帰ってきた。未踏の大地や空間を模索しながら見つけ出してきた暁が作品となり、コレクションする人に物語を届けてくれる。まるでキャラバンのように、旅の話をしてくれる。作品を買われた方がそれを受け継いで、自身で物語の続きを描いていくという繋がりが生まれるんじゃないかな」

香月美菜さん

Photo:KATSUO TAKASHIMA[BOW PLUS KYOTO]

日本独自の抽象性を模索する――

“日本独自の抽象性を模索し、自分でコントロールできないものを作る”

大学院の修了展で一気にアート界を驚かせ、そのまま台湾や韓国をはじめアジア全域でコレクターを魅了し続けている香月美菜さん。描くのは常に青だけで力強く描かれたミニマルな世界。「絵の具」そのものを見せることをテーマに、ひと筆描きで作品を生み出す。それは禅を思わせる東洋的な世界でもある。

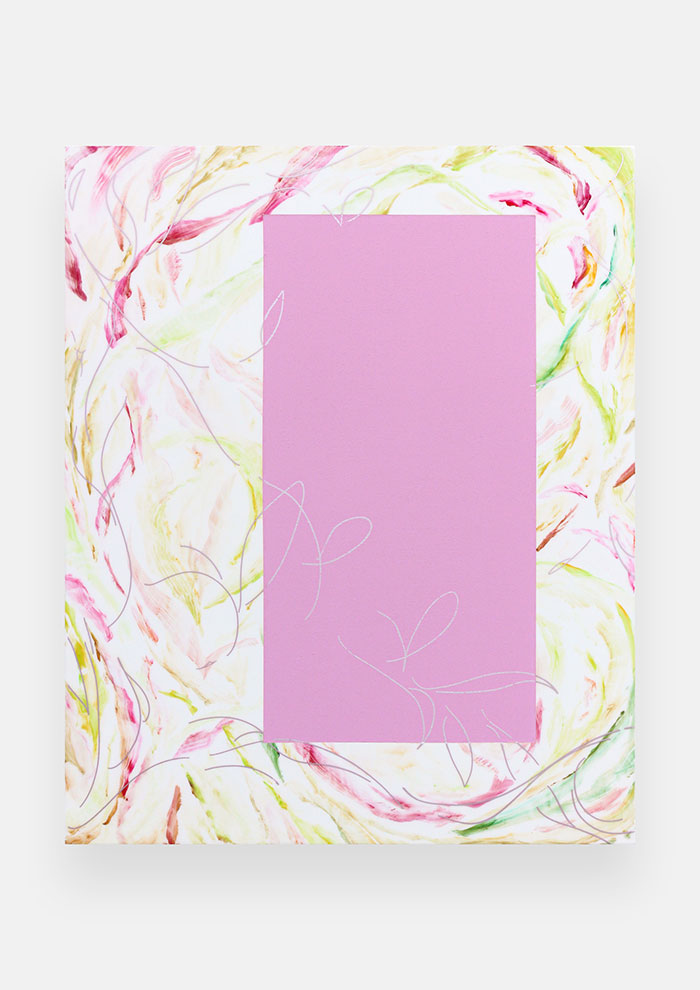

御村紗也さん

Photo:KATSUO TAKASHIMA[BOW PLUS KYOTO]

自分の美的感覚とモチーフを融合させる技――

“日常の中にある美しさの「感覚」を掬い取る”

光、風、ゆらめき、暖かさ、清々しさ。思わず触れて確かめたくなるような、心地よい「感覚」が映し出される。「どれも家の中や道端を歩いていて目にした、日常の中で見つけた風景です」と御村紗也さん。三重県の実家の近く、かつて離れのように使っていた日本家屋を少しリノベしてアトリエにしている。

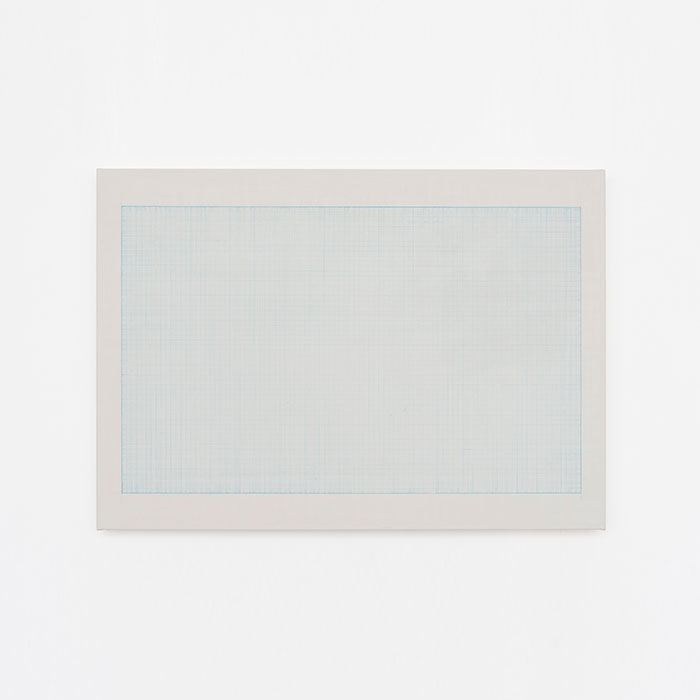

井上七海

Photo:KATSUO TAKASHIMA[BOW PLUS KYOTO]

直線美の先に生まれるもの――

“ひたすら線を引く。その反復の先に生まれるものは?”

方眼紙。方眼紙そのもののようではあるけれど、そこに揺らぎがあって、見るものを魅了する。不思議と癒されたりもする。方眼紙に癒される!? そんな作品を生み出しているのが井上七海さん。工場を改装したシェアアトリエの角で毎日制作を行う。

能條雅由さん

箔の“移ろい”が誘う世界――

“何層にも重ねられた箔の“移ろい”が、見る人を深い森へ誘う”

一面の銀色にも見える。黒にも見える。少し立ち位置を移すと、決して戻ることのできないような深い森が現れる。目を凝らすと、その中に、自分がいる。不思議な景色だ。いつかどこかで見た景色、誰もが記憶の片隅にもっているようなその風景。能條雅由さんは、自ら撮影した写真をシルクスクリーンにし、そこに箔押しをするという独自の技法を行っている。

黑﨑香織さん

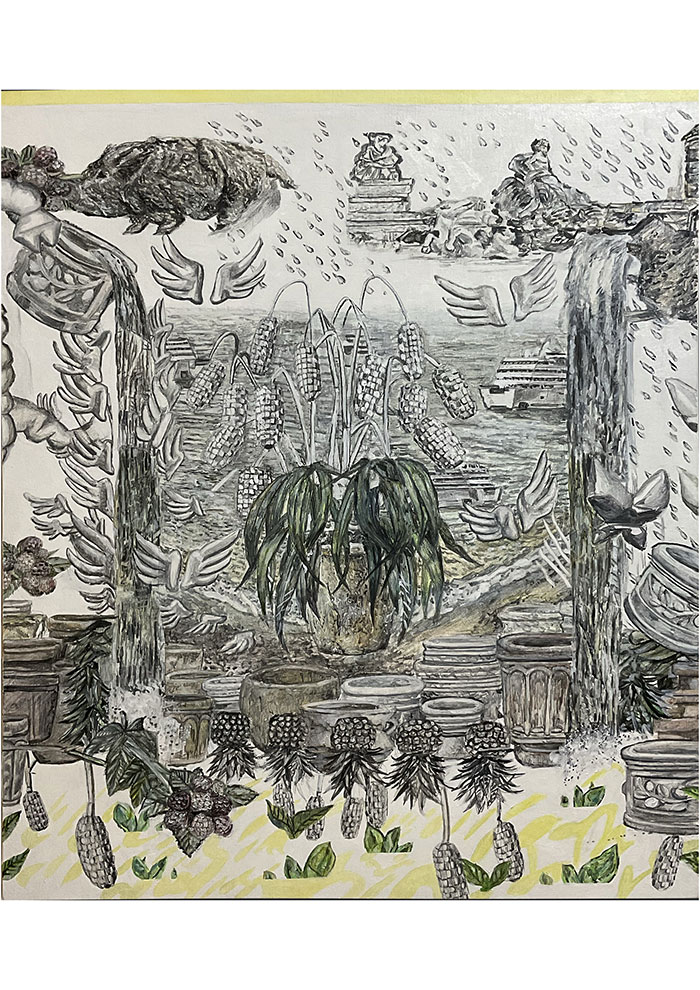

3Dで描き出す現代の図像――

“頭に浮かんだイメージを織り重ね、3Dで描き出す現代の図像”